平安時代から「花の醍醐」と呼ばれるほどの桜の名所・醍醐寺。世界文化遺産の境内を背景にシダレザクラ、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヤエザクラなど数多くの桜が次々と咲き誇ります。豊臣秀吉が晩年、贅を尽くした「醍醐の花見」を行ったことでも知られています。今回は秀吉に思いを馳せながら、醍醐の桜を愛でてみたいと思います。

醍醐寺の場所

醍醐寺の行き方

電車で

・京都駅からJR東海道本線(琵琶湖線)または湖西線約5分で「山科駅」

そこから地下鉄東西線に乗り換え約10分の「醍醐駅」で下車し、徒歩約12分

そこから地下鉄東西線に乗り換え約5分の「醍醐駅」で下車し、徒歩約12分

バスで

・京都駅八条口からホテル京阪前の「H4乗り場」から

・JR山科駅から京阪バス1番乗り場(22,22A 系統乗車)約20分の「醍醐寺」で下車

・京阪六地蔵駅から京阪バス2番乗り場(22,22A系統乗車)約15分の「醍醐寺」で下車

・JR六地蔵駅から京阪バス22,22A 系統乗車 約11分の「醍醐寺」で下車

地下鉄醍醐駅から醍醐寺までの行き方は以下で詳しくご紹介しています。

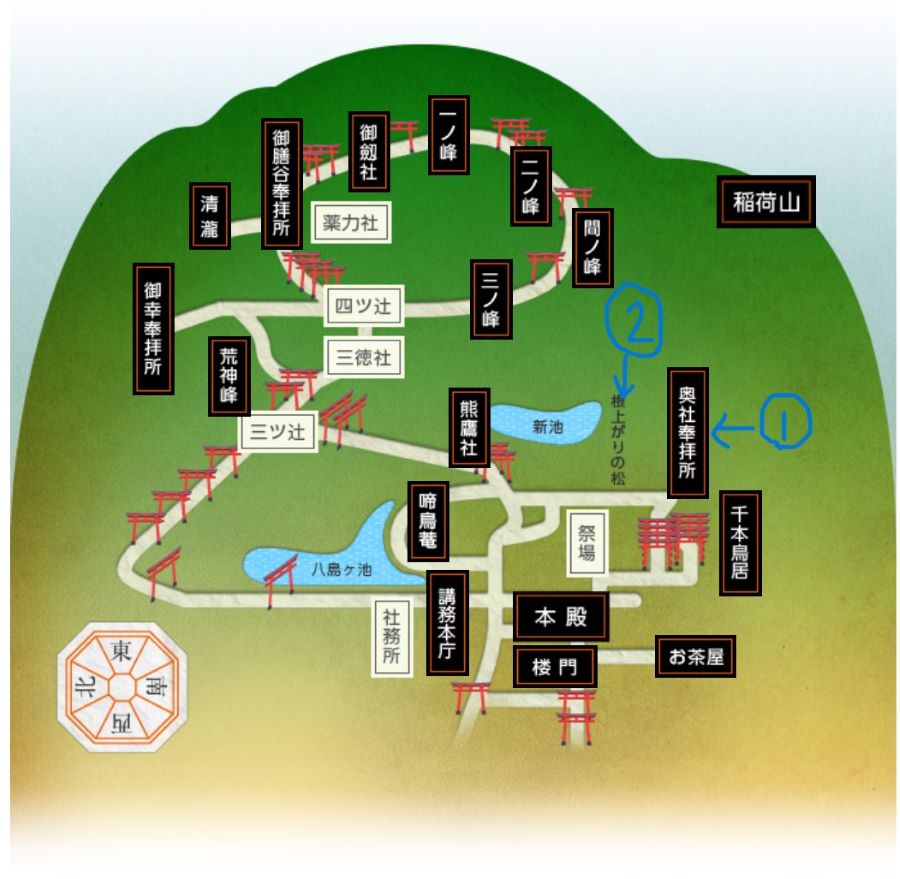

醍醐寺とは

醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山で、貞観16年(874)、弘法大師空海の孫弟子 理源大師聖宝により開創されました。醍醐山全体を寺域とし、山上の上醍醐、山下の下醍醐からなる200万坪以上の広大な境内を持ちます。国宝や重要文化財を含む約15万点もの寺宝を所蔵し、世界遺産にも認定されています。豊臣秀吉が「醍醐の花見」を行った桜の名所としても有名で「日本のさくら名所100選」にも選ばれています。

秀吉と醍醐の花見

「醍醐の花見」とは、慶長3年3月15日(1598年4月20日)、豊臣秀吉がその最晩年に醍醐寺三宝院裏の山麓・槍山において催した花見の宴のことです。秀吉は、豊臣秀頼、北政所、淀殿ら近親の者を初めとして、諸大名からその配下の女房女中衆約1300人を召し従えた盛大な花見であったと言われています。

その「醍醐の花見」に先立つ前年三月に、秀吉は醍醐寺を訪れ桜を観賞しています。その時の美しさが忘れられなかったのか、翌年二月、醍醐寺に花見の下見に訪れ、仁王門の修理や醍醐寺のあった醍醐山の「槍山」に御殿数宇の建築を命じています。そして桜の馬場から槍山に続く三百五十間(約637m)の左右に「七百本」の桜が植えられましたが、これは畿内や吉野の桜を移植したものでした。今も醍醐寺の総門から仁王門に続く桜の馬場に咲く桜の光景は、秀吉が醍醐の花見の為に植えたものだったのです。

参加した1300人の女性にはそれぞれ二度お色直しを命じられました。3900着の着物を新調する費用は現在の40億円弱にあたるほど。実はこの2年前の1596年に慶長伏見地震があり、伏見城天守や東寺、方広寺大仏等が倒壊し、死者は1000人を越えたそうです。人々の心がしぼんでいた中、秀吉には「醍醐の花見」でそんな京の町を元気づけたいという思いがあったのではないかと言われています。

多くの人が招かれた醍醐の花見ですが、諸大名は伏見城から醍醐寺までの沿道の警備や会場に設営された茶屋の運営などにあたったものの、花見に招かれたのは女性ばかりで、秀吉・秀頼の他には唯一前田利家のみが男性として招かれたそうです。

秀吉は武士として初めて関白に任じられましが、晩年は朝鮮出兵などあまり評判が芳しくなかったようです。そんな中、死期を悟った秀吉が、ごく近しい家族や信頼していた前田利家、そして多くの女性を招き壮麗な醍醐の花見を催したのは、自分が愛した人々に自分のことを桜の美しさとともに記憶にとどめて欲しいという願いがあったからではないかと思えてなりません。

このような醍醐寺と秀吉の深いつながりに思いを寄せながら、咲き誇る桜に包まれた醍醐寺を巡って行きます。

総門から桜の馬場を経て仁王門へ

今回のスタートは醍醐寺の総門です。「花の醍醐」の名の通り、早速立派なシダレザクラが出迎えてくれます。

総門を入るとすぐ左手にあるのが三宝院です。こちらは醍醐寺の受付も兼ねているので、桜の時期は多くの参拝者が三宝院の入口に並んでいました。(写真を撮り忘れたので、下の写真は昨年の冬に訪れた時のものです)

こちらの拝観受付で拝観券を購入し三宝院に入ります。なお、拝観券は下醍醐の有料エリア(三宝院・霊宝館・伽藍)を全て拝観出来ます。

あまりに多くの参拝者が並んでいるので途方に暮れていると、参拝者の行列を整理されているスタッフの方が「拝観券は仁王門でもお求めいただけます。そちらの方があまり並ばないと思います。どちらで購入されても三宝院・霊宝館・伽藍を拝観いただけます」と大きな声で呼びかけておられました。そこで私はすぐに仁王門へ向かい、先に伽藍を拝観することにしました。

三宝院の前の参道は、正面の西大門(仁王門)までまっすぐ伸びる「桜の馬場」と呼ばれています。こちらは昨年の冬の写真です。

そしてこちらが先日の写真。桜で埋め尽くされた桜の馬場を楽しみながら、次から次へと参拝者が仁王門へと向かっています。それでも多くの参拝者の順路としては「三宝院→仁王門(伽藍)」というのが一般的なようで、仁王門で拝観券を購入する人は数人だったため、私はすぐに仁王門に入ることが出来ました。

伽藍周辺の桜

仁王門から中へ入ると、参道は「桜まつり」のぼんぼりや幕が張られ華やかな雰囲気です。

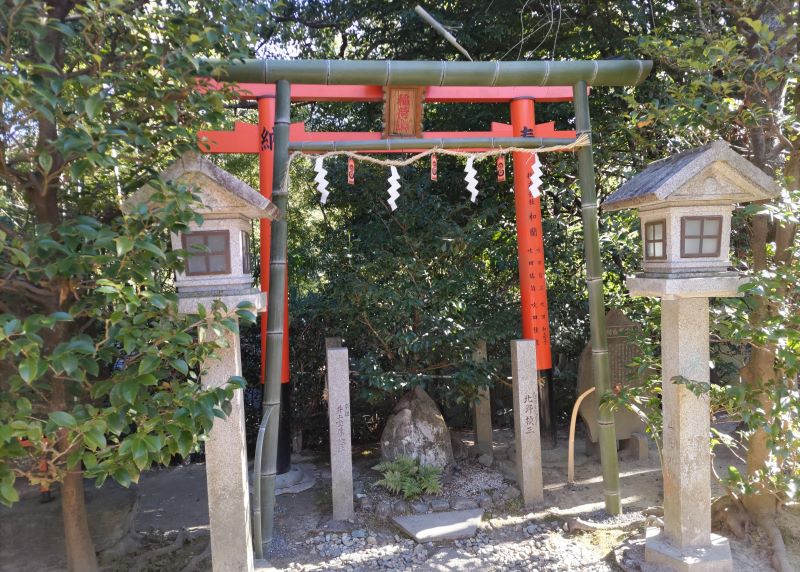

清瀧宮本殿と清瀧宮拝殿

仁王門を入り最初に見えてくるのが清瀧宮本殿と清瀧宮拝殿です。

醍醐寺の総鎮守清瀧権現(せいりゅうごんげん)を祀る鎮守社です。永長2年(1097)に最初に建立された上醍醐より分身を移し祀りました。その後この社殿の前で清瀧会(桜会)が行われるようになりましたが、文明の兵火により焼失。現在の社殿は永正14年(1517)に再建され、慶長4年(1599)、座主・義演(ぎえん)僧正により拝殿が整備されました。毎年4月1日から21日まで『清瀧権現桜会(さくらえ)』として様々な法要が行われます。桜会の行われる場にふさわしく、あふれるように咲き誇る桜の花に囲まれています。

五重塔

醍醐天皇の冥福を祈るために、朱雀天皇が承平6年(936)に着工し、村上天皇の天暦5年(951)に完成しました。初層の内部には両界曼荼羅や真言八祖が描かれており、日本の密教絵画の源流をなすものと言われています。高さは約38mで屋根の上の相輪は約13mあり、相輪が塔の三分の一を占め、安定感を与えています。京都府下で最も古い木造建築物です。951年というと現在大河ドラマで放映中の『光る君へ』の紫式部や藤原道長などが生まれるよりも以前のこと。彼らもこの五重塔を見上げたかもしれないのです。そんなに昔からこの地に立ち、応仁の乱の戦火もくぐりぬけ、途中修復はされてきましたが今も立派に当時の姿を残していると思うと、本当にその歴史の重みを感じずにはいられません。

下から見上げた写真なので、相輪が塔の三分の一というのが分かりにくいかもしれませんが、周囲の人物との対比で五重塔の大きさが伝わるでしょうか。

豊臣秀吉は応仁の乱で荒廃した醍醐寺を復興するため、醍醐の花見の前年、かろうじて残っていた五重塔の修理に着手して以降、金堂、金剛輪院(現在の三宝院)などの伽藍の再興を行っています。

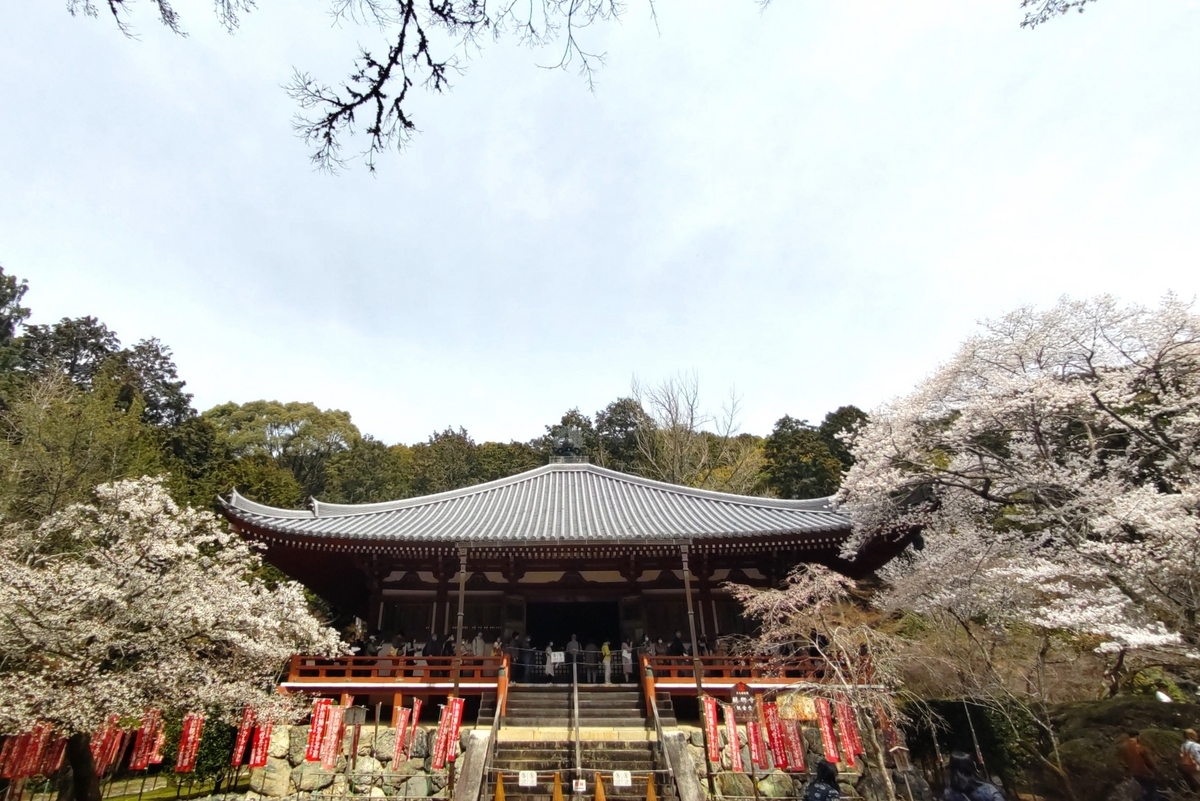

金堂

醍醐天皇の御願により延長4年(926)に創建された金堂は、当時は釈迦堂と言われていましたが、二度焼失し、現在の金堂は豊臣秀吉の命によって紀州湯浅から移築が計画され、秀頼の時代、慶長5年(1600)に完成。この金堂が醍醐寺の中心のお堂であり、安置されている薬師如来坐像が醍醐寺の本尊です。

不動堂

真如三昧耶堂

日月門をくぐり、更に奥へ進みます。

観音堂

この観音堂を中心に広がる、林泉及び弁天堂、鐘楼、伝法学院等を総称して大伝法院と呼びます。これら諸堂は醍醐天皇一千年御忌を記念し、昭和5年(1930)山口玄居士の寄進により増築されたものです。

醍醐寺の御朱印を初め、各種御朱印はこの観音堂で授けていただきます。

弁天堂

ここまでで下醍醐の伽藍を拝観し終わり、来た道を戻りました。

三宝院

三宝院は永久3年(1115)、醍醐寺第14世座主・勝覚僧正により創建され、以来醍醐寺の本坊的な存在であり、歴代座主が居住する坊です。現在の三宝院は、豊臣秀吉が慶長3年(1598)に催した「醍醐の花見」を契機として整備されました。その庭園は、秀吉自らが基本設計したもので、国の特別史跡・特別名勝に指定されています。その庭園全体を見渡せる表書院(国宝)をはじめとする建造物の多くが重要文化財に指定されています。

三宝院のシダレザクラ

醍醐寺の桜というと特に有名なのが、この三宝院の門を入ってすぐの所に植えられた大きなシダレザクラです。一本一本が大きくて枝ぶりも見事です。

特別名勝・三宝院庭園

慶長3年(1598)に豊臣秀吉が「醍醐の花見」を催した際に、自ら三宝院の庭園の基本設計をしたといい、各地の大名から集めた名石を配した庭園は桃山文化の特徴である華やかさと勇壮さが感じられる造りとなっており、国の特別名勝及び特別史跡に指定されています。秀吉は醍醐の花見の直後から作庭に着手したものの、庭園の完成を待たずに亡くなりますが、その後も醍醐寺座主・義演准后や石組みに携わった庭者・仙、与四郎、賢庭たちにより作庭は継続され25年後にようやく完成しました。

天下の名石「藤戸石」

庭園中央の池の向かい側にある三尊石組みの中央にある立石です。「天下を治める者が所有する石」として室町時代から歴代の権力者によって引き継がれてきたもので「天下の名石」と言われています。「醍醐の花見」の後、秀吉の命により聚楽第より移設されました。秀吉は自分が一番大事にしていた石をこの庭園に据えたほど、この庭園は秀吉の思いが詰まったものだったのですね。

純浄観(重要文化財)

純浄観は秀吉が「醍醐の花見」で使用した建物を槍山から三宝院へ移築したものと言われています。内部の襖絵の桜・紅葉図などは平成に入り浜田泰介画伯により描かれました。通常は非公開です。(この日も公開されていましたが、内部の写真を撮り忘れたので、この写真は昨年の冬に撮影したものです)

純浄観は庭に面した表書院から更に一段高い場所にあるので、景観がぐっと広がり、名石「藤戸石」をのぞむことが出来ます。

霊宝館の桜

霊宝館では醍醐寺が所蔵する国宝や重文だけで7万5千点以上、未指定の文化財を含めると約10万点以上に及ぶ寺宝を収蔵しています。それらは日本の仏教史や美術史上非常に貴重な資料の数々で、寺院の宝物館としては最大規模です。何故ここまで多くの文化財が醍醐寺に残っているかというと、京都の主な寺院は明治の廃仏毀釈の流れの中で、宝物を手放しお金に換えることで存続せざるを得なかったという歴史がありますが、醍醐寺はそれをしなかったからだそう。

そんな霊宝館の敷地内にも、醍醐大しだれ桜を初め、約40本の桜の木があります。

霊宝館の建物をぐるっと囲むように、あちらにもこちらにも大きな桜の木が。この桜もまた、霊宝館の中に納められた多数の宝物に負けない醍醐寺の宝なのかもしれません。

醍醐の花見を終えてわずか5カ月後に秀吉は亡くなりました。醍醐の花見を計画した時に、すでに秀吉は自らの死期を悟っていたのかもしれません。一世一代の華麗な花見の宴を催すことで、自らの人生の最後に花を咲かせたかったのでしょうか。

醍醐寺の広大な境内の至る所で桜が咲いているので、醍醐寺を参拝するだけで五つぐらい桜の名所を巡ったかのような満足感がありました。桜の名所だけに、お花見シーズンは多くの参拝者で込み合う醍醐寺ですが、それでも一度は訪れてみたいおすすめスポットの一つです。

京都の桜の名所あれこれ