京都への観光客が一度は訪れる「二条城」のすぐ南に位置する「神泉苑」。そのアクセスの良さの割に知名度はいま一つですが、国の史跡に指定されている美しい庭園であり、更に京都でも有数のパワースポットなのに、京都人にも意外と知られていません。今回は小さくてもキラリと光る、無料で観覧できる非常に魅力的な神泉苑をご紹介します。

神泉苑の場所

神泉苑の行き方

電車で

・阪急四条大宮駅より北へ徒歩10分

・JR二条駅より東へ徒歩10分

バスで

・市バス15系統「神泉苑前」下車すぐ

・市バス9、50系統「堀川御池」下車 徒歩5分

改札を出て左(東)へ向かいます。

「二条城」の方へ向かうので東口へ向かいます。

バスやタクシーのロータリーに出ます。ロータリーの一番北の歩道を東へ向かいます。

歩道の一番東の端まで来ました。コメダ珈琲店に向かって信号を東へ渡り、そのままコメダ珈琲の南に面した御池通を東へ向かいます。

御池通です。そのまま東へ450mほど進みます。

神泉苑の大鳥居です。こじんまりとした庭園のようです。

さっそく入ってみましょう。

神泉苑とは

神泉苑は平安京の造営と同時に計画された大宮苑で、延暦13年(794)、桓武天皇により禁苑(天皇のための庭園)として造営されました。平安京の(大内裏)の南東隣りに位置し、南北4町東西2町の約8ヘクタールもある広大な苑池でした。神の泉の名の通り豊かに水が湧き出て、どんな干天でも枯れず、灌漑用にも水を供給したそうです。

苑内には、大池、泉、小川、小山、森林などの自然を取り込んだ大規模な庭園が造られ、敷地の北部には乾臨閣を主殿とし、右閣、左閣、西釣台、東釣台、滝殿、後殿などを伴う壮大な宮殿がありました。

桓武天皇による延暦19年(800)の行幸以来、歴代天皇は神泉苑で宴遊され、9月9日の重陽節会(菊の節句)や7月7日の相撲節会など季節の行事も恒例として行われたました。嵯峨天皇は43回も神泉苑へ行幸され、弘仁3年(812)には神泉苑で「花宴の節」を行い、これが日本で初の花見の宴と言われています。

平安時代初頭頃には、苑池での管弦の宴などに用いられた竜頭鷁首の船などが着き、天皇や貴族たちが遊宴に興じていたと記録に残されているそうです。

その後、神泉苑は鎌倉期には荒廃し、慶長年間、徳川家康が二条城を築くにあたり、広い池の多くが壊され、初期の八分の一ほどに縮小してしまいました。平安京の真ん中に位置した遊宴の大池はしのぶべくもないものの、深々とした池、後ほどご紹介する弁財天堂や善女龍王社の佇まい、朱塗りの法成橋には、平安時代の華やかな様子が伝えられています。

龍王伝説

天長元年(824)、日本中が干ばつに見舞われ、淳和天皇の勅命により、弘法大師空海は神泉苑の池畔で雨ごいの祈祷を行いました。空海が北インドの無熱池の善女龍王を勧請(呼び寄せる)したところ、日本中に大雨が降りました。これ以降、神泉苑の池には善女龍王が棲んでいると言われており、「善女龍王社(ぜんにょりゅうおうしゃ)」というお社のなかに祀られています。

神泉苑で最も注目されるのが、この「法成橋(ほうじょうばし)」です。先ほどの「善女龍王社」と本堂の間に架かっている朱塗りの橋です。

この橋のうえを、善女龍王社で授けられるお守りを胸に抱いて一つだけ願い事を念じながら善女龍王へお参りすると、その願いは必ず成就すると言われているそうです。

私もさっそく善女龍王社の前に並べられたお守りを買い求めようと思ったのですが、無人の販売所になっていて、あいにく釣銭が無いように払えるお金の持ち合わせがありませんでした。諦めて帰ろうかと思いながら法成橋を渡った先、本堂脇に売店があり、そちらでもお守りを買い求めることができました。

こちらではお守りだけでなく、御朱印やお札なども授けていただけます。

こちらが本堂で、利生殿とも呼ばれます。弘化4年(1847)に東寺の大元師堂を移築したものです。ご本尊は聖観音で後光明天皇の供養のために父の後水尾法皇によって造立されました。

ご本尊をお参りし、お守りを胸に再び法成橋を渡りました。願いがかないますように…

この法成橋では5月3日に「静御前の舞」が行われます。これは、寿永元年(1182)大日照りが続き、高僧100名による雨乞いの祈祷でも雨が降らなかったので、見目麗しい百人の白拍子が集められて舞いを舞い、百人目の静御前が舞ったところ三日間大雨が降ったという伝説にちなんで行われています。この静御前の姿を源義経が見染め側室にしたとも言われており、神泉苑では静御前の絵馬も授けていただけます。

恵方社

さて、法成橋を渡って善女龍王社の南に「恵方社」という小さなお社があります。

こちらは日本で唯一「くるくる回転する社」と言われています。節分の時に食べる恵方巻の「恵方」と同じく、その年の縁起の良い方角を指しており、お社自体が恵方を向くように、前年の大晦日に調整されているそうです。

この恵方には歳徳神(としとくじん)という神様がいて、陰陽道では福徳の神様とされ、吉の方角にお参りすると願いが叶うと言われています。

神泉苑でしかお参りできない、恵方社をお参りし、そのパワーをいただきたいですね。

祇園祭と神泉苑

貞観5年(863)に、京で疫病が大流行し、神泉苑で六柱の御霊を鎮めるため、朝廷による御霊会が行われました。その際には経典の読経や、雅楽の演奏、稚児の舞、雑技なども催され、民衆だけでなく天皇もその様子を見られたそうです。貞観年間には、大地震や富士山の噴火など、全国的な災いが相次ぐ中で、貞観11年(869)には、全国の数66本の鉾を立て、祇園社(八坂神社)から神泉苑に御輿を送り、厄払いが行われました。これが後世には町衆の祭として、鉾に車をつけ 飾りを施して京の都を練り歩く「祇園祭」へと姿を変えることとなりました。

その他境内の見どころ

弁財天社は財宝を授けてくださいます。水音が弁天様の奏でる琵琶の音色に聞こえると伝えられているそうです。

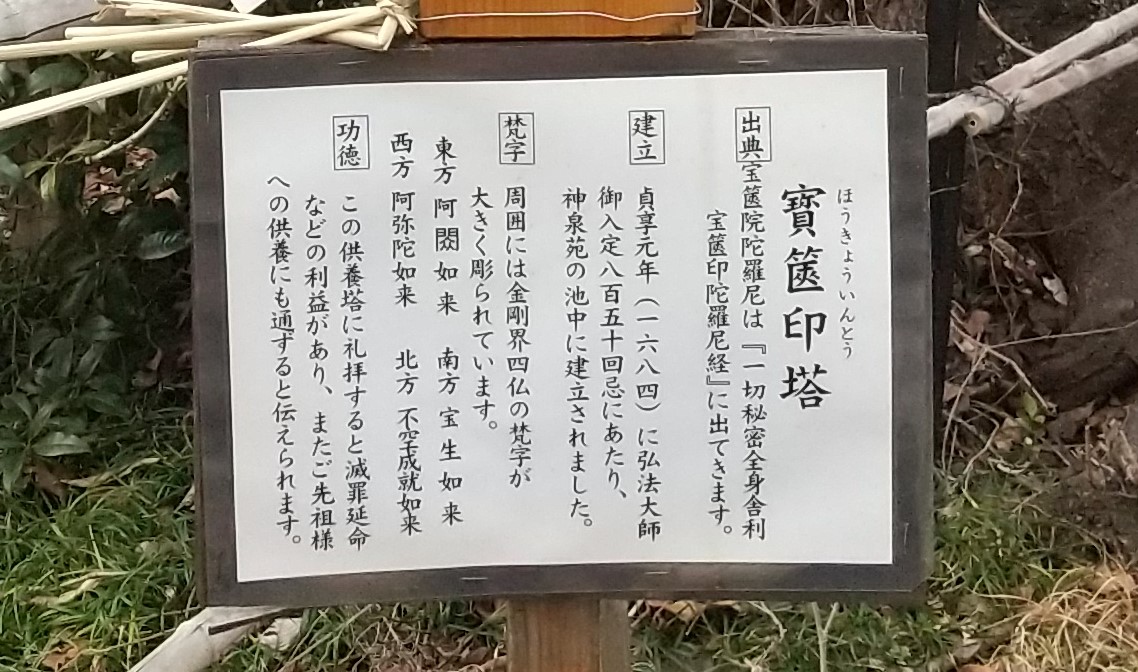

宝篋印塔。貞観元年(1684)に弘法大師御入定850回忌にあたり、神泉苑の池中に建立されたそうで、宝永地震(1707)などで損壊した後、享保2年(1717)に再興されました。この供養塔に礼拝すると滅罪延命などのご利益や、ご先祖様へのご供養にも通ずると伝えられます。

鎮守稲荷社。ご祭神は矢劔大明神(やつるぎだいみょうじん)です。

手に持った矢と剣で、参詣の人々を守護される神様だそうです。

神泉苑の稲荷社は江戸後期からあることが古文書により判明しています。

神泉苑の中心には大池「法成就池」がありますが、その西にある小池は「心鏡(しんきょう)の池」と呼ばれています。池の面に映る自らの顔をうかがうと、心の奥の喜怒哀楽が映し出されると伝えられています。私も自分の顔を映して見てみたかったのですが、この日は薄曇りで、表情がわかるほどはっきりとは映りませんでした…

私が訪れたのは一月末だったため、あまり花などは咲いていませんでしたが、真冬でも近隣の方が気軽に参拝されている姿が見られました。実際訪れてみると、街中とは思えないほど静かで清澄な気に満ち、心身ともに浄化されるような気持ちになりました。

神泉苑では春の梅や桜、夏の紫陽花、秋の紅葉など、四季折々に美しい自然の姿を見せてくれるそうです。

京都でも有数のパワースポットの一つで、二条城から徒歩5分、周辺の電車の駅からも徒歩10分ほどとアクセスも大変良いので、ぜひ一度足をお運びください。