京都市観光協会が主催する「京の冬の旅」は、桜や紅葉といった自然の魅力だけでなく、冬の時期に文化財や伝統文化などの奥深い京都の魅力を伝え、ゆっくりと観光を楽しむキャンペーン。遅咲きの「御室桜」で有名な仁和寺ですが、世界遺産にも登録され、桜以外にも多くの見どころがあります。今回は「京の冬の旅」で普段は建物内部からしか拝観できない庭園(名勝)を、特別回遊ルートで拝観したり、庭園から眺める優美な御殿建築群などを拝観してきましたので、ご紹介します。

仁和寺の場所

仁和寺の行き方

御室桜のシーズンの仁和寺については以下でご紹介しています。

木造で小ぢんまりした無人駅です。2007年3月までは駅名が「御室駅」だったので、駅舎正面に掲げられた額も「御室驛」と旧字体・右からの横書きでレトロな感じですね。

駅を出るとする北側正面に仁和寺の大きな二王門が見えています。

二王門

正面に立つとその大きさに圧倒されます。高さ18.7mの堂々たる姿は、世界遺産仁和寺の玄関にふさわしく、重要文化財に登録されています。重層、入母屋造、本瓦葺で、門正面の左右に阿吽の仁王像、後面には唐獅子像を安置。三代将軍・徳川家光の寄進で、知恩院の三門、南禅寺の三門などとともに京都三大門のひとつにも数えられています。(京都三大門に関しては諸説あり、仁和寺に替えて東福寺の三門や東本願寺の御影堂門を数える場合もあります)知恩院や南禅寺の三門が禅宗様であるのに対し、皇室とゆかりの深い仁和寺らしく平安時代の伝統を引く和様で統一されています。

さっそく中へ入って行きましょう。

仁和寺とは

仁和寺は仁和4年(888)に創建され、現在は真言宗御室派の総本山です。

宇多天皇によって建立され、天皇自身も譲位後に落飾し、仁和寺に入寺、第一世宇多(寛平)法皇となります。宇多法皇は寺内に御室(御座所)を設けたことから御室御所と呼ばれています。宇多法皇以降、慶應3年(1867)に純仁法皇が還俗するまで、歴代住職の多くは天皇家から迎えられてことから、門跡寺院としても知られています。平成6年には世界遺産に登録されました。

境内には江戸時代に建立された五重塔や二王門などが建ち並び、御室桜も同じ時期に植えられ、 当時と同じ姿を現在に伝えています。

二王門をくぐると、広々とした参道が中門へと延びています。京都の寺院は一歩足を踏み入れると、外の世界とは違うきりりとした空気感が漂う所が多いですが、仁和寺はゆったり、大らかな雰囲気があります。それは、この寺院が皇室とゆかりが深く、この地に長く暮らした人々の雅な空気を感じるからかもしれません。

御殿

二王門を入ってすぐ右手にある受付で拝観料を納めて有料エリアの御殿へと向かいます。世界遺産の仁和寺ですが、御殿や霊宝館など一部を除き、無料で拝観できます。

御殿・庭園は一年中公開されていますが、普段は建物内部からしか拝観できない庭園が「京の冬の旅」期間中は、庭へ下りて、回遊式の特別ルートで散策することが出来、庭から御殿建物群を眺めることも出来ます。

こちらが御殿(本坊)表門です。何気なく立っていますが、こちらも重要文化財で、かつては京都御所の御台所門を移築したものだそうです。

右奥に見えているのが本坊の大玄関です。普段はこちらから中へ入りますが…

今回は大玄関の手前右手の、かつては皇族の方々しか使用できなかったという皇族門から南庭へと入場します。

勅使門

南庭に入ってすぐ右手にあるのが勅使門です。現在でも天皇家の方々だけがお使いになる門で、本来はこちらが本坊の正式な門です。前後を唐破風、左右を入母屋とした檜皮葺屋根の何とも豪華な四脚門です。設計は京都府の技師・亀岡末吉で大正2年(1913)に竣功。

西本願寺の唐門を模した形式で、壁面や桟唐戸(さんからど)などに花菱(はなびし)・鳳凰(ほうおう)・唐草(からくさ)などを図案化した透かし彫りの装飾がとにかく見事で、上から下まで息苦しいまでに埋め尽くされ、これだけでもずっと眺めていたい美しさです。

南庭

写真奥に写っているのが宸殿で、その前方にあるのが「左近の桜」「右近の橘」です。恐らく宸殿の中から見ての左右なので、写真では左右が反対になっていますね。

写真右側の桜の木は葉も落ちて枯れ木状態でしたが、左側の橘は青々とした葉をつけています。

南庭は平坦な白砂の広い庭で、ところどころに松や杉が植えられ、白砂とのコントラストがすっきりとして美しいですね。庭の向こうには二王門も見えています。

南庭を拝観した後は、北庭へと向かいます。

北庭

北庭も普段は宸殿の建物の中からしか見ることは出来ませんが、「京の冬の旅」で池泉回遊式庭園を自分の足で歩きながら拝観することが出来ます。

庭園には池があり、東側を臨むと五重塔を借景とし、池の向こうの樹木の中には茶室・飛涛亭(ひとうてい)が配され、完璧なバランスの景色です。庭の作庭時期は不明だそうですが、元禄3年(1690)に大改造され、明治20年(1887)の火災で荒れた状態であったものを、明治末から大正期に七代目小川治兵衛の設計により再整備されました。

先ほどの写真から更に奥(西)へ進むと池の真ん中に石橋があり、それを渡った向こうには滝もあり、また違った趣ある景色を見せてくれます。

さらに北庭の奥(東)へと目を向けると、背後に霊明殿も臨むことが出来、まさに一足ごとに違った景色を楽しむことが出来ます。

滝の近くまで足を運び振り返ると、宸殿の優美な姿を見ることが出来ます。宸殿は歴代門跡がお住まいになった空間で、公的行事を行う中心建物でした。寛永年間に御所から賜った常御殿(つねごてん)が当てられましたが、明治20年の火災で焼失。現在の宸殿は大正3年(1914)竣功で、勅使門と同じく亀岡末吉の設計です。入母屋造、檜皮葺の寝殿造の伝統にのっとった構えです。

さて、南庭と北庭を堪能したところで、一旦南庭から出て、御殿大玄関へ向かいます。

大玄関

御殿にある各建物には、この大玄関から入ります。入母屋造桟瓦葺で、東正面に間口6m近い唐破風造檜皮葺の車寄を構える、重厚な玄関です。大きいだけでなく、細部には美しい彫刻も各所に施され、威厳と華やかさを備えています。

それぞれの建物は時代劇に出てきそうな回廊でつながっています。

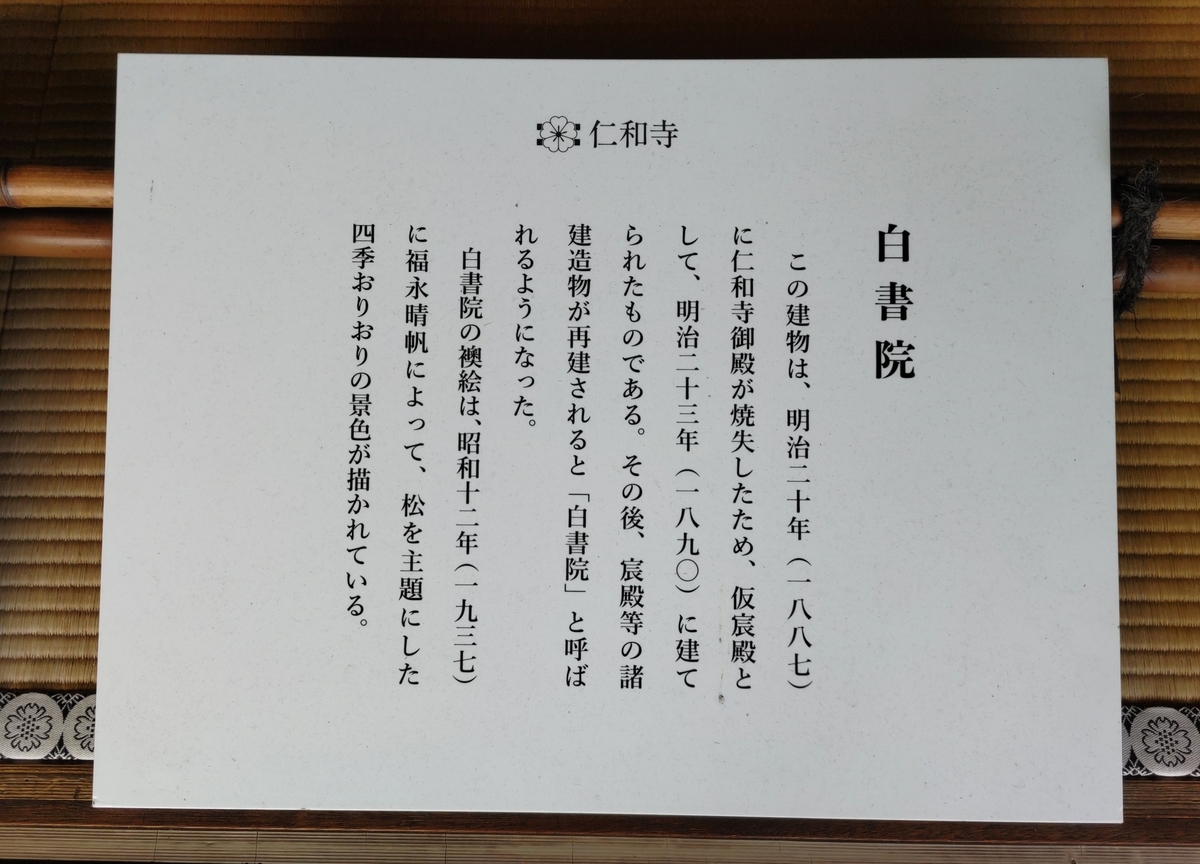

白書院

大玄関から回廊を渡り、最初にあるのが、南庭の西側にある白書院です。この建物は明治20年(1887)に仁和寺御殿が焼失したため、仮宸殿として明治23年(1890)に建てられました。その後、宸殿等の諸建造物が再建され「白書院」と呼ばれるようになりました。

白書院に六室ある内の三室の襖絵は福永晴帆による四季の松が描かれています。松の幹が墨で力強く描かれ、部屋の中心を貫くように堂々とした構図が印象的です。

こちらは床や違い棚が設けられ、御室流の生け花も飾られていました。何とも雅で、やはり「御室御所」というだけの風格があります。

更に回廊を渡った先には

黒書院があるのですが、修復工事中のため拝観を中止していました。

黒書院は、京都・花園にあった旧安井門跡の宸殿を移築し改造したもので、昭和12年(1937)に堂本印象の描いた襖絵が内部を飾っているそうです。個人的には堂本印象の絵が好きなので、見られなくて大変残念でした。

宸殿

黒書院の東にあるのが宸殿です。蔀戸があり、平安時代の寝殿造らしい風情が感じられます。

普段、庭園はこのように宸殿の内部から眺めるようになっています。

宸殿は西から東にかけて、上段の間、中段の間、下段の間の三室があり、内部の絵画は全て京都御所の御用絵師だった 原在泉(はら ざいせん)によって四季の風物が描かれたものです。写真の下段の間には冬の「鷹野行幸図(大阪・交野)」が描かれています。

中段の間の襖絵は夏と秋の風景が描かれていますが、この部屋は将棋の竜王戦の舞台ともなっていて、その時の写真などが展示されていました。

上段の間の床には「遠山流水」、襖には「桜図」が描かれています。

床中央の掛け軸の肖像は、仁和寺を開いた宇多法皇です。床框の螺鈿細工や帳台構の装飾や孔雀と牡丹の絵も豪華絢爛で目がくらくらしそうなほどです。

上段の間の天井も凝った造りで「折上格天井(おりあげごうてんじょう)」というそうです。これは碁盤目に組んだ角材の上に裏板を貼った格天井の中央部を一段高くした格式高い重厚な造りで、寺院ではご本尊を安置する本堂などに用いられることもあるそうです。欄間の花菱模様も繊細で、洗練された印象です。宸殿の外側は平安朝の寝殿造ですが、内部は武家屋敷風の書院造という大胆な折衷仕様になっています。

霊明殿

黒書院の北側の渡り廊下の先に階段があり、それを上ると霊明殿に出ます。薬師如来坐像を本尊とし、歴代門跡の位牌を安置します。これも亀岡末吉の設計で明治44年(1911)に竣功ました。

霊明殿の東の廊下から北庭を臨むと、宸殿もちらりと見え、また違った美しさを感じることが出来ました。

御殿を拝観し終わり、最初の本坊表門から参道へ出ると、勅使門の外側を見ることが出来ます。こちらも和洋折衷の繊細で豪華な彫刻が至るところに施され、ため息の出る美しさです。

仁和寺は今回訪ねた御殿以外に、国宝の金堂や仁和寺のシンボル五重塔、観音堂などまだまだ見どころが満載ですが、それはまた別の機会にご紹介したいと思います。

門跡寺院らしさの粋を集めた御殿や庭園は、皇族のお住まいがあったことからくる格式の高さ・優美さが、他の寺院とは全く違った空気感を醸し、ゆったりとした時間の流れを感じました。

仁和寺の前の「きぬかけの道」を東へ向かうと、龍安寺・金閣寺というあと二つの世界遺産へも徒歩圏内ですので、ぜひ合わせて訪ねてみてください。