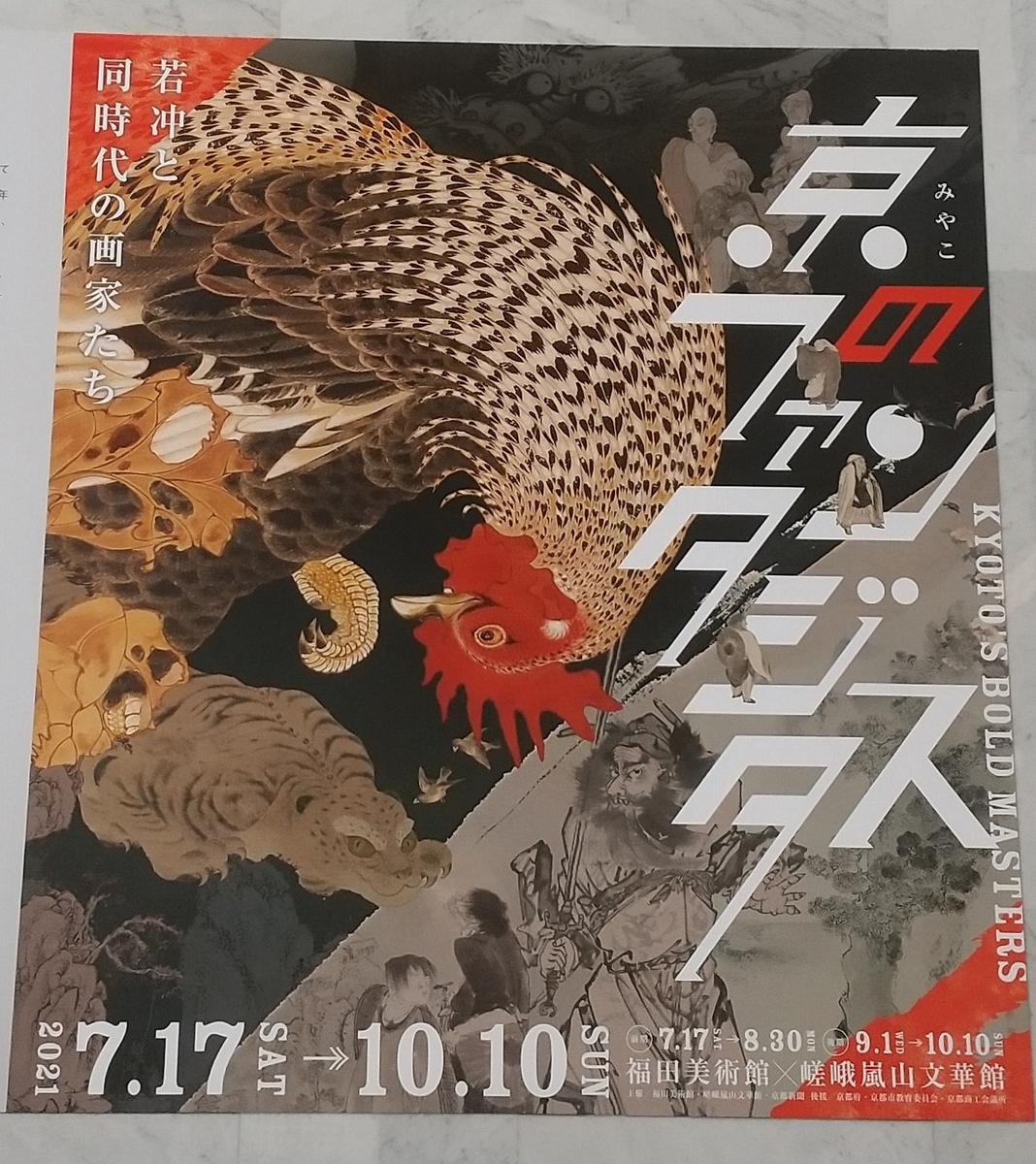

美しい自然が多くの貴族や文化人に愛され、すぐれた芸術を生み出す源泉となった嵯峨嵐山。この地で、18世紀の京の都で活躍した画家たちと彼らに大きな影響を与えた画家たちの作品を一堂に会した展覧会が二つの美術館で開催されています。近年特に注目を集めている伊藤若冲を中心とした個性豊かで豪華なラインナップの展覧会は、見ごたえ充分。渡月橋にほど近く、周囲の美しい自然と絶妙に調和した二つの美術館とともにご紹介します。今回は福田美術館です。

伊藤若冲が活躍した18世紀の京都は、絵画と俳諧の二つの分野で才能を発揮した与謝蕪村、日本において文人画を大成した池大雅、写生を基本とした革新的な画風を確立した円山応挙、人々を驚嘆させた奇抜な画風の曽我蕭白など、個性豊かな絵師たちが群雄割拠していました。彼らは互いに交流し、影響をうけながらそれぞれの画風を確立していきました。この展覧会では、若冲と同時代の画家たちの作品を展示し彼らの絵の魅力に迫ります。

会期:2021年7月17日(土)~10月10日(日)

会場:第一会場:福田美術館 https://fukuda-art-museum.jp/ 第二会場:嵯峨嵐山文華館 http://www.samac.jp/

開館時間:10:00~17:00(最終入館16:30)

休館日:火曜日(祝日の場合は翌平日)

入館料など詳細は各美術館の公式サイトからご確認ください。

●福田美術館とは

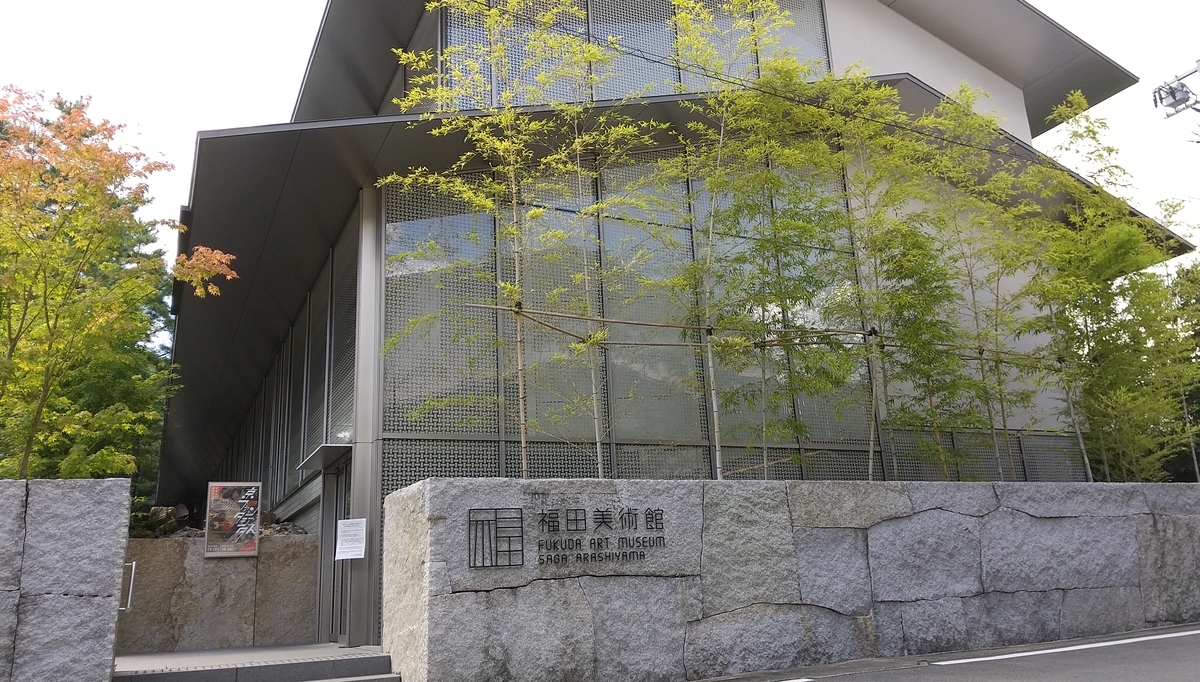

福田美術館は、美しい自然とともに日本美術の名品を楽しんでいただくことで、京都・嵯峨嵐山が日本文化の新たな発信拠点になることを目指して、2019年10月に開館されました。

同館のオーナーは、消費者金融大手 アイフルの創業者である堀田吉孝、館長は娘の川畑光佐が務め、「100年続く美術館」をコンセプトに、「地元京都への恩返しがしたい」という思いから設立されました。所蔵点数は約1500点、琳派から円山四条派、京都画壇の作品を中心にしています。

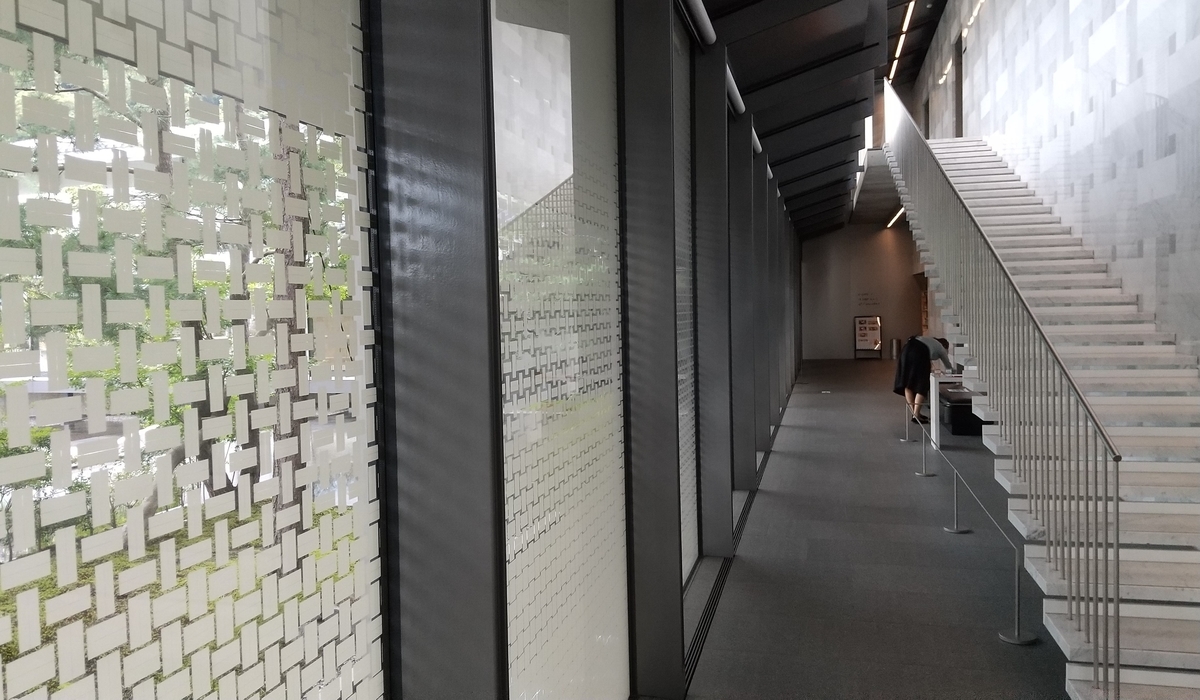

福田美術館の建築は、東京工業大学教授 安田幸一が担当。外観は伝統的な京町屋のエッセンスを踏まえたデザインとなっており、内部は蔵をイメージした展示室や、縁側のような廊下など、日本的な意匠を盛り込んでいます。また、展示室のガラスケースには、92%の高透過率を誇るドイツ製のガラスを採用し、継ぎ目の少ない巨大ガラスと、日本画を鑑賞するのに最適なライティングによって、より良い鑑賞体験を提供しています。

●福田美術館の場所

●福田美術館の行き方

「嵯峨嵐山駅」下車 徒歩12分

「嵐山駅」下車 徒歩11分

「嵐山駅」下車 徒歩4分

今回のスタートは、京福電気鉄道「嵐山駅」です。

駅前を南北に走る「長辻通り」を南へ進みます。

緊急事態宣言中の嵐山は、土産物店や飲食店も休業している所があります。

この道を南へ進みます。

前方に渡月橋が見えてきました。橋の手前を右(西)へ進みます。

橋の手前を右に曲がったところです。このまま川沿いを西へ進みます。

川沿いの道を100mほど西へ進むと、道の右手(北)にコーヒー店 アラビカ京都・嵐山が見えます。この向かいに福田美術館の看板が出ています。

看板に従って、アラビカ京都・嵐山の前の道を右(北)へ曲がります。

アラビカ京都・嵐山の北隣が福田美術館です。

モダンな日本家屋といったおしゃれないで立ちです。

エントランスで検温し、住所・氏名・電話番号を記入してから入館します。

外の光をふんだんに取り入れたシックな階段と廊下です。

二階に上がっていきます。

階段を上がって二階に着くと、左手に「網代模様」をもとにデザインされた美しい外壁ガラスが。

網代模様のガラス窓から見えるのは保津川の流れです。こちらからの保津川の眺めはそれだけでも非常に美しいのですが、網代模様のガラス越しに見ると更に風情がありました。

さて、美しい保津川の眺めを後に、ガラス窓と反対側にある第一展示室へ向かいます。

第一会場である福田美術館では「どうしてこんなに天才たちが」と題して、若冲と同時代に京で活躍した個性的な絵師たちの作品を中心に展示されています。

ここから先は蔵をイメージした薄暗い展示室になり、禁止されている作品以外は撮影可能ですが、フラッシュ使用禁止のため、あまりきれいに撮影できませんでした。

そのため福田美術館の公式サイトなどから画像をお借りしています。

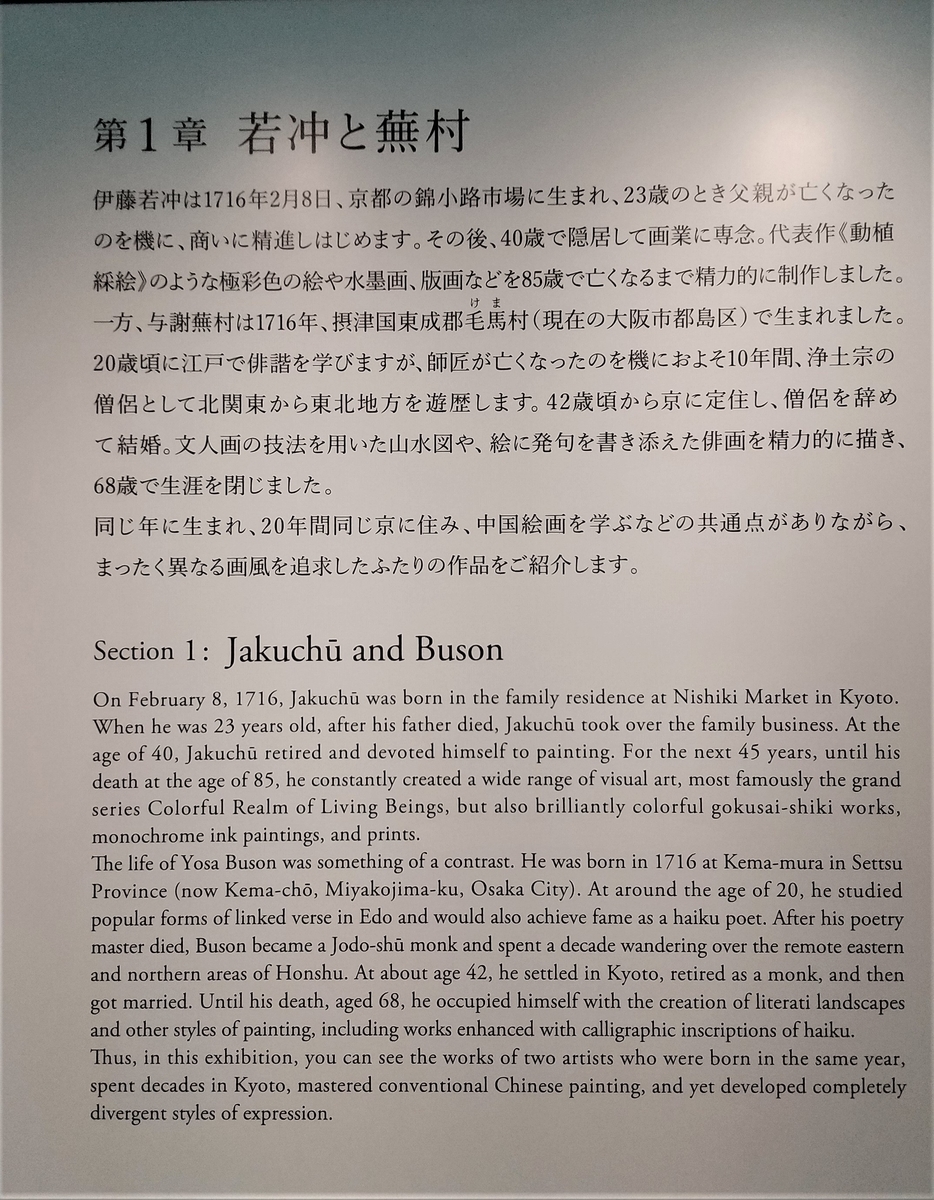

第一章は「若冲と蕪村」と題し、同じ年に生まれ、20年間同じ京に住み、中国絵画を学ぶなどの共通点がありながら、まったく異なる画風を追求した伊藤若冲と与謝蕪村の作品が展示されています。

伊藤若冲は、1716年に京の錦小路市場の青物屋「桝屋」の長男として生まれ、40歳までは商いに精進しますが、40歳で隠居してからは画業に専念。代表作「動植綵絵(どうしょくさいえ)」のような極彩色の絵や水墨画、版画などを85歳で亡くなるまで精力的に制作しました。

福田美術館公式サイトより 以下伊藤若冲作

左 :「鯉魚図」(一部)

中央:「蕪に双鶏図」(一部)

右 :「群鶏図押絵」(一部)

一番印象に残った絵は、群鶏図押絵です。若冲というと「動植綵絵(どうしょくさいえ)」に代表される色鮮やかな作品が有名ですが、動物の動きを微細に写生するために、自宅の庭に多くの鶏を飼って、図鑑のようにリアルな鶏の絵を沢山描き「鶏の画家」とも言われています。この「群鶏図押絵」はまさに「鶏の画家」の実力を存分に発揮した作品の一つと言えるでしょう。墨のにじみやかすれを利用してふさふさした胴体の羽や力強く勢いのある尾羽、うろこ状の足の模様や鋭い爪などがこれでもかとリアルに描かれており、これが若冲82歳の時の作品というから、その旺盛な創作意欲に感服します。

一方与謝蕪村は1716年、摂津国東成郡毛馬村(現在の大阪市都島区)に生まれました。20歳頃に江戸で俳諧を学びますが、師匠が亡くなったのを機におよそ10年間、浄土宗の僧侶として北関東から東北地方を遊歴します。42歳頃から京に定住し、僧侶を辞めて結婚。文人画の技法を用いた山水画や、絵に発句を書き添えた俳画を精力的に描き、68歳で生涯を閉じました。

「京のファンタジスタ~若冲と同時代の画家たち」福田美術館公式サイトより

与謝蕪村作「茶筵酒宴図屏風」(一部)

蕪村の絵画というと、水墨画に俳句を添えた渋い俳画のイメージですが、こちらの屏風は机の朱色が色鮮やかな作品です。絖(ぬめ)という非常に高価で特に光沢のある絹に描かれ、机などには高価な朱色の絵具がふんだんに使われているそうです。蕪村の支援者たちが資金を出し合って屏風講という会を作って描かせたもので、蕪村51歳の時の作品です。

2階の第一展示室を出て、更に階段を上がり第二展示室へ向かいます。

第二展示室での第二章では「鎬(しのぎ)を削る画家たち」と題し、若冲と同じ時期に京都の四条通界隈を中心に暮らしていた絵師たちの作品と、彼らが影響を受けた禅僧や画家の作品、大阪で活躍した同時代の画家たちの作品が展示されています。

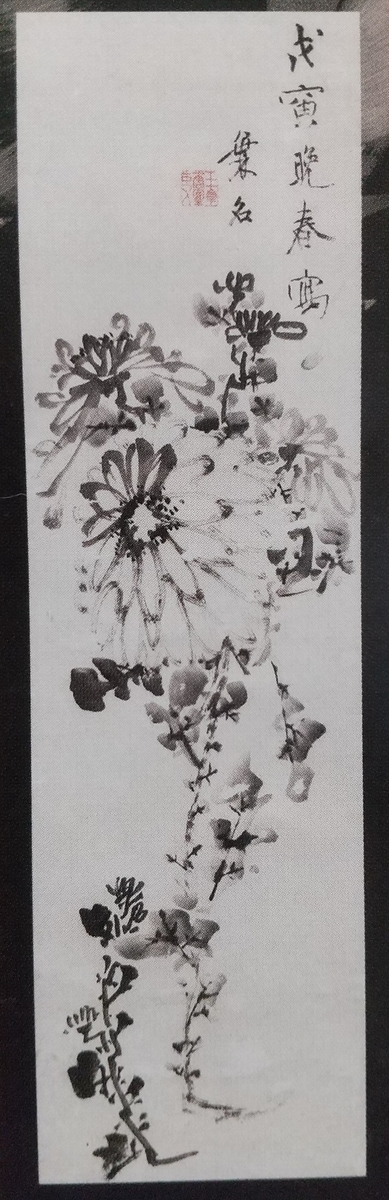

池大雅作「菊花図」

池大雅は、京都の銀座役人の子として生まれました。幼少期から書画を得意とした大雅は、高位の武士や学者たちから愛され、文人画を志し、中国の絵画教本などを参考に、文人画のあるべき様式を手探りで追及し、文人画の大成者と言われています。

大輪の菊は墨のかすれやにじみにこだわらず、自由自在に筆を動かして描かれています。よく見ると、筆が紙に触れた時におのずと生じる跡が残っていない所が見られ、部分的に指や爪に墨をつけて描いたと考えられるそうです。画面上にしたためられているのは、若冲とも親しく交流した相国寺の梅荘顕常による賛です。

円山応挙作「黄蜀葵鵞鳥小禽図」

円山応挙は京都府亀岡市の農家の次男で、京都に出てからは狩野探幽の流れを汲む石田幽汀に入門し絵画を学びました。その一方で生活のため眼鏡絵を描いて西洋画の遠近法などを取り入れて独自の写生画を創り出しました。

この「黄蜀葵鵞鳥小禽図」は鵞鳥(ガチョウ)の後ろに黄蜀葵(おうしょっき:トロロアオイ)が大きい黄色い花を咲かせ、周りに小禽(小鳥)たちが遊んでいます。

ガチョウのふわふわとした羽の感じやおでこの出っ張り具合、くちばしの形や視線もリアルに描かれていて、ガチョウの体温まで感じることが出来そうな作品です。

長沢芦雪作 「山水鳥獣人物押絵貼屏風」(一部)

長沢芦雪は、京都府丹波篠山の出身で円山応挙の高弟の一人と言われています。その絵は自由奔放、奇抜なもので、若冲や次に紹介する曽我蕭白とともに「奇想の絵師」と言われ、黒白、大小の極端な対比や、写実を無視した構図などは師である円山応挙の作風から逸脱しているそうです。

師の円山応挙は狩野派のように伝統のある流派では無かったものの、多くの弟子を育て、その一門は「円山派」と呼ばれています。応挙の活躍した時代は、文化にかかわる層が町人へと拡大し、暮らしの中で掛け軸、襖絵などの需要が増えました。そんな中、応挙のように分かりやすくかつ新しい画法に注目が集まり、注文も増えました。その需要に応えるために、弟子をたくさん受け入れ育てなければならなかったそうです。たくさんの弟子の中には、長沢芦雪のような自由奔放な絵師も含まれ、応挙は弟子たちの個性も大切に育てたのかもしれません。なお、芦雪の自由奔放な性格は時に傲慢な面もあったようで、後年破門されたとか、その死も毒殺とも自殺とも言われ、少なくとも普通の死では無かったようです。

曽我蕭白作 「群仙図」

曽我蕭白は京都の商家の出身と言われていますが、若くして天涯孤独の御となり、絵筆一本で食べていくため伊勢や播州を放浪。高い水墨画の技術を誇る一方、絵師としての特色を打ち出そうと、あえて破天荒を演じたとも言われています。それは観る者を驚かせる強烈な画風で「奇想の絵師」と評されています。

「群仙図」は右下には一度寝ると百日は起きなかったと言われる「陳摶(ちんたん)」という仙人、右上の桃の木の下に座るのは西王母、左の馬小屋の前に立つ男は馬の医者

馬師皇と言われているそうです。でもこれらの仙人よりも断然目立っているのが左端の白い馬ですよね。蕭白の絵にはよくこのようにアイラインを描いたようにくっきりと隈取された目の馬の絵があるそうで、一度見たら忘れられない印象的な姿です。足をクロスさせた立ちポーズと言い、アイラインの強い不思議な馬の表情と言い、何とも言えないユーモアが感じられ、こんな所が「奇想の絵師」と称される所以なのでしょう。

個性派ぞろいの絵師たちの作品を満喫したところで、第三展示室へ向かいます。

第一、第二展示室では普通に作品を並べて展示することによりそれぞれの個性の違いを見比べるというものでしたが、第三展示室では少し別の視点から紹介されています。南宗画士の岡原大華さんの筆による、若冲や与謝蕪村らそれぞれの画家のタッチをまねて描いた絵と、その特徴や描き方の解説が添えられていて、とても分かりやすかったです。

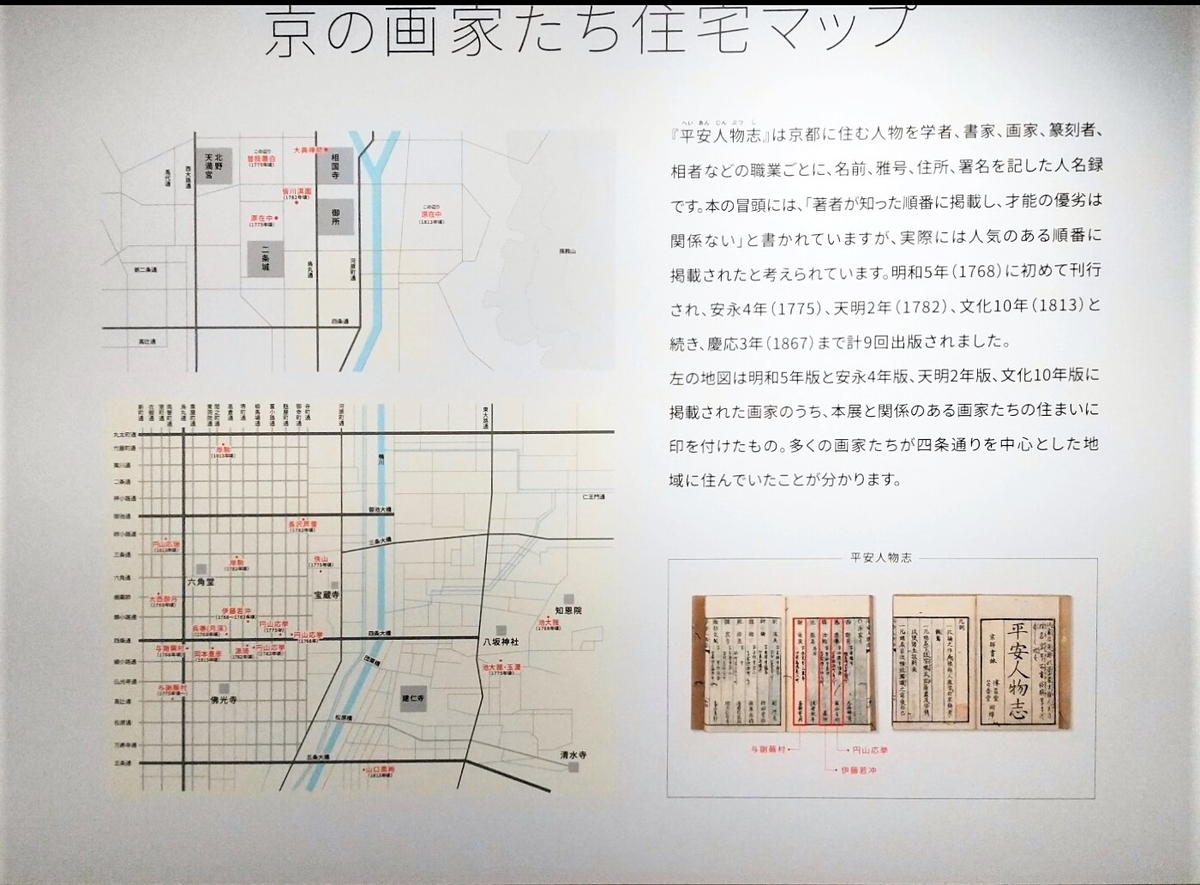

今回紹介された画家たちは、京都四条通り界隈のかなりご近所に暮らしていたようで、資料を元にそれぞれの住居の場所が地図上に記されていて興味深いです。

京都に住む人物を学者、書家、画家、篆刻者などの職業ごとに名前、雅号、住所、署名を記した名鑑「平安人物志」で、画家の部では一番に円山応挙、二番目が伊藤若冲、四番目が与謝蕪村が記されています。「平安人物志」の冒頭には「著者が知った順番に掲載し、才能の優劣には関係ない」と記されているそうですが、実際には人気のある順番に掲載されたと考えられているそうで、これも面白いなあ、と思いました。

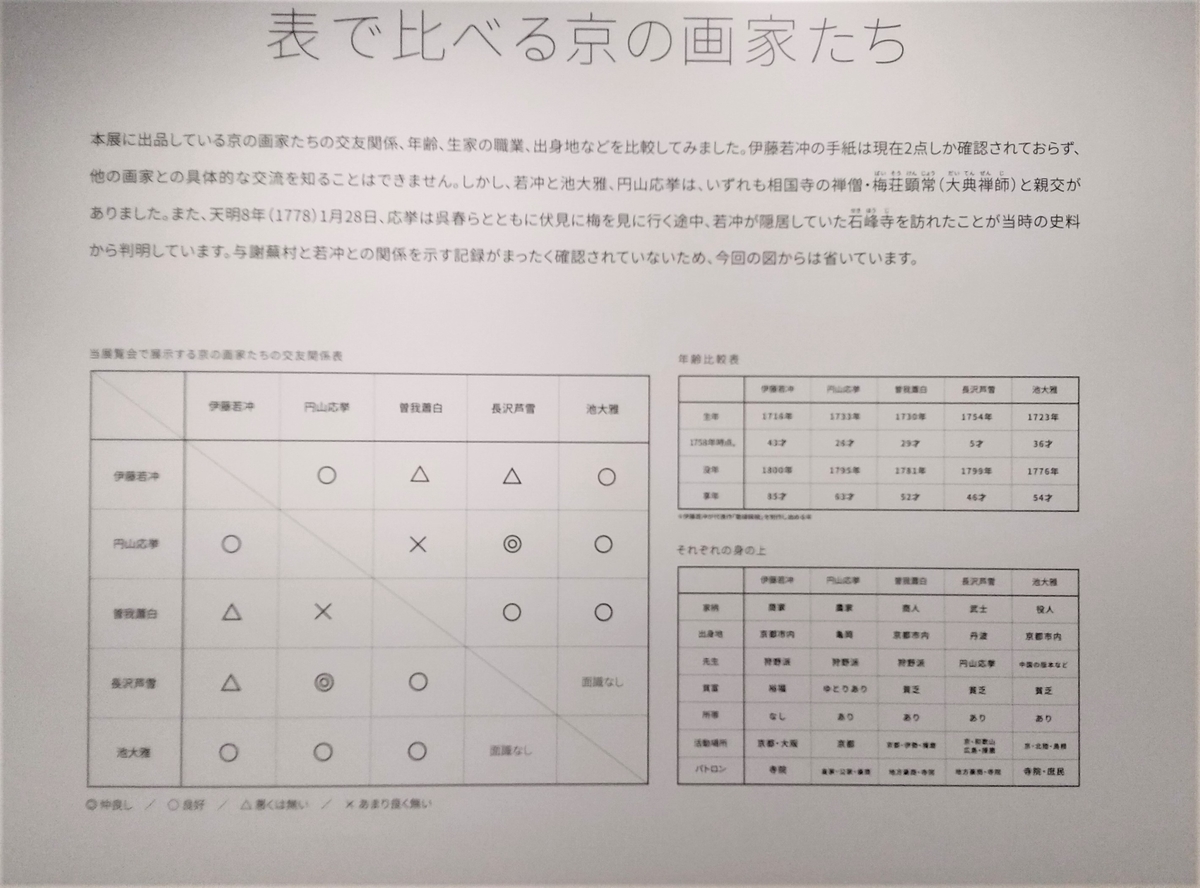

さらに、それぞれの画家たちの生い立ちや交流の有無などを、資料を元にまとめた表も展示されています。今回の展示の第一章で紹介された与謝蕪村と若冲については、関係を示す記録が全く確認されていないので、この表からは省いているそうです。

とは言え、先の地図や「平安人物志」で見る通り、家も近所、画家としての評判も優劣つけがたく、生まれ年も同じとあれば、お互い認識していないはずは無いと思いますが、意識しすぎてお互い避けてたのかなあ?などと勝手な想像をするのもまた一興ですね。

この時代の京都にこんなにも奇想の画家たちが活躍した背景として、明治学院大学教授の山下裕二さんは複数の要因を指摘しています。

「一つは市場の変化。江戸時代も中期になると庶民が購買力をつけ、絵を求めた。その需要に応えたのが、大名のお抱えではない、曽我蕭白のような職業絵師。京都は富裕な町人たちからの注文がかなりあり、職業絵師には魅力的なマーケットだった。」

「地政学的要因も見逃せない。京都には天皇はいても、殿様がいない。幕府の権威が及ばない、いわば空白地帯。だから、絵師たちは自由に奇想を鍛えたのだ。

それを受け止める土壌があったことも要因の一つだろう。京都はもともと文化の中心。新しいものを求める気質や画を見る目もある」注)

思えば近代化においても京都は日本で最初に…というのがたくさんあります。

日本初の近代小学校、水力発電所、路面電車、中央卸売市場、国際会議場…京都は歴史のある街である一方、先進性に富む街でもあります。ただ伝統を守るだけでなく、新しいものに挑み、取り入れる柔軟性と懐の広さを持っているのでしょう。

私自身、絵画を見るのは好きだったのですが、日本画は古臭くてどうも…と少し苦手意識がありました。しかし若冲の絵と出会ってからは、同時代の画家たちの自由奔放でアバンギャルドな魅力に触れ、すっかり奇想の画家たちの大ファンになってしまいました。そして、京都でこれらの作品が見られたことを本当にうれしく思いました。

注)『若冲、蕭白、芦雪…&其一にドキッ! 奇想の画家たち 又兵衛、山雪、国芳…北斎も!』日経おとなのOFF より抜粋 2019年4月1日発行

素晴らしい絵画を満喫した後は、二階の突き当りにあるミュージアムカフェ「パンとエスプレッソと福田美術館」へ

床とオリジナルデザインの家具には無垢材を贅沢に使用し、美術を鑑賞した余韻をゆったりと味わいながら、ドリンクや軽食、スイーツなどを楽しめます。

福田美術館公式サイトより

福田美術館公式サイトより

深い庇をつくることでガラスの反射を抑え、しっとりと影に包まれた落ち着いた空間になっています。

カフェからの眺めはどこを切り取ってもまさに絶景!このカフェでお茶するだけでも楽しめるなあ、と思ったら、こちらのカフェは来館者のみ利用可能なのです。そのおかげで混雑することも無く、窓からの絶景をゆったりと楽しめるので、福田美術館を訪れた際には、是非このカフェにも足をお運びください。

今回は、嵯峨嵐山の福田美術館で若冲と同時代の画家たちの作品を満喫しました。

渡月橋からほど近い同館は、嵐山散策の目玉にもなりうる見ごたえ充分な美術館です。次回ご紹介する嵯峨嵐山文華館と合わせて、日本画の名作に浸るひと時を楽しんでみてはいかがでしょうか。

嵐山周辺は言わずと知れた観光スポットです。

周辺もいくつかご紹介しています。

保津川を挟んで福田美術館の向かい側の「大悲閣 千光寺」↓

福田美術館から保津川沿いに西へ300mほどの所にある亀山公園↓

yomurashamroch.hatenablog.com